为什么说郭璞的《葬经》是风水文化鼻祖?

可以说,流传至今的风水学文化,皆由郭璞而来。

郭璞生前,曾著有一部奇书——《葬经》。

在这部书里,郭璞第一次对墓葬的风水学说,进行了系统性的阐述,并详细介绍了相地之法。

之后历朝历代官民皆以《葬经》为总纲,发展出中国特有的风水丧葬文化。

2003 年,一个爆炸性的消息,就与郭璞有着密不可分的关系......

位于山东临沂洗砚池街的王羲之故居地下,竟然发现了一座保存完好的晋代大墓。

这个消息极具轰动性。

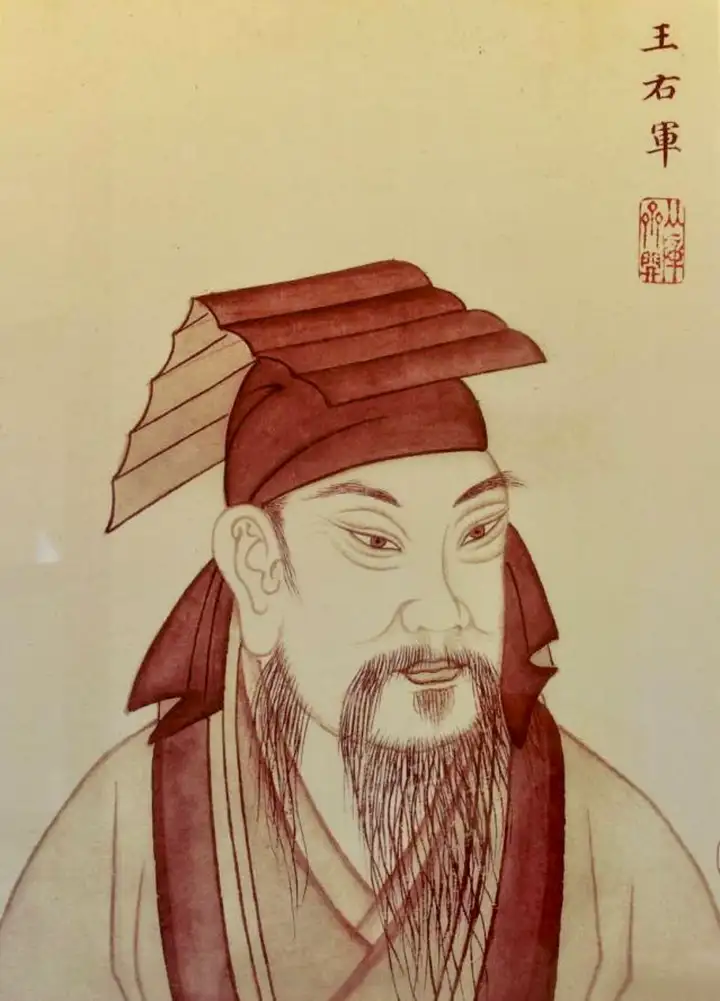

众所周知,晋代王羲之是中国历史上当之无愧的「书圣」,其留下的真迹就算只有只言片语,那也是价值连城。

至于他的巅峰之作《兰亭集序》,那更是国之重宝。

可惜自唐太宗李世民后,《兰亭集序》的真迹就下落不明。

如今在王羲之生活过的地方,竟然发现了一座与王羲之处同一时期的晋代大墓。

人们如何能不激动?

万一此墓中出现了王羲之的真迹,那毫无疑问将是轰动世界的重大考古发现。

专家们的幸福猜想

王羲之,出身于两晋顶级豪门琅琊王氏。

在两晋时期,门阀王氏可谓是权倾朝野,当时民间有一句歌谣,叫「王与马,共天下」。

「王」之一字指的便是王羲之所在的琅琊王氏,而紧随其后的「马」字,才指的是两晋皇族司马氏。

而现在的王羲之故居,即豪门大族琅琊王氏的祖宅之地竟发现了晋代古墓,自然给了人们极大的期待感。

专家们对于这座古墓有两种猜测。

一是此墓为王羲之本人的墓地。

历史上王羲之的最后下葬之地,一直是个谜。

自唐代开始,不知有多少人追索过王羲之墓。

至今有浙江嵊州市、山阴兰渚山、绍兴云门寺等多种说法,然而最终结果都是无法确定。

而在这诸多可能性中,王羲之「归葬祖宅」其实也是一种选项。

毕竟中国人自古以来就讲究叶落归根,所以王氏祖宅这座晋墓,为王羲之本人之墓的可能性,还是存在的。

只是这种情况,概率较小罢了。

事实上专家们更加倾向的是另一种可能,即该墓为王氏家族某位显赫人物的墓葬。

据当时探查,此墓规模极其宏大。

而晋代琅琊地区,有实力建造这等陵寝的家族,屈指可数,绝非一般人家所能建造。

加之此墓又是在王羲之故居中发现,所以此墓为王氏家族重要人物墓葬的可能性极大。

若此墓为王氏家墓,墓主身份地位又如此显赫。

那墓中会不会有王羲之真迹,作为陪葬品存在呢?

这种可能性应该说不小。

王羲之作为王氏族人,本身又是书法大家,家中重要亲人去世,他写上一二字帖随葬聊表心意,那完全是符合常理的。

而且就算没有字帖,他只写了个墓志铭一类的东西,那也是足以震惊考古界的重大发现。

总而言之,王羲之故居里发现的这座晋墓给了很多人无尽遐想和期望。

一些专家学者甚至干脆跑到山东,主动申请参与此墓的发掘,可见当时该墓在考古界造成的轰动效应。

2003 年 5 月 1 日,由山东省文物考古研究所与临沂市文化局组成的联合考古队进驻现场,对临沂洗砚池晋墓正式展开抢救性发掘工作。

而让很多参与人员都想不到的是,这座大墓的发掘过程竟是如此特殊和漫长。

而墓中出现的种种不可思议之处,更是令许多人直到今天也是百思不得其解!

进入大墓

发掘工作一开始进展得很是顺利,仅一周左右考古队就挖到了墓室封门处。

但就在此时,第一个意想不到的情况出现了。

考古队在清理墓门前面的封土时,竟在土中发现了些许红色痕迹。

据史料记载,这种以红物涂地的情况古称「赤墀(chi)」,乃是天子规格,李白有诗云:

揄扬九重万乘主,谑浪赤墀青琐贤。

考古队一看此种情况,顿时疑云大起,难道这座墓不是王氏家族之墓,而是一座晋代帝陵?

但很快考古队又否认了这种想法,古时琅琊又非都城,怎么可能有帝陵在此,不过这「赤墀」又摆在此处,着实令人费解。

考古队员们心中虽然有些疑惑,但并未纠结太久,说一千道一万,只要把墓打开,进去一看不就啥都明白了么。

随着挖掘进度,很快大墓的全貌就展现在了考古队的眼前。

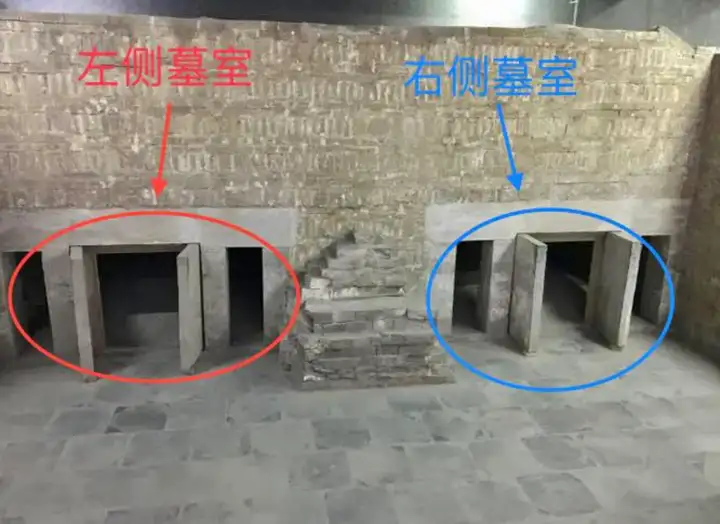

这是一个青砖砌成的大墓,分东西两个墓室,一看就是典型的合葬墓。

考古队怀着激动的心情,先打开了西侧墓室,入内一看,顿时被此墓的精致程度给震惊了一把。

左侧这处墓室宽约 3.8 米,进深 4.6 米,总面积约为 18 平米左右。

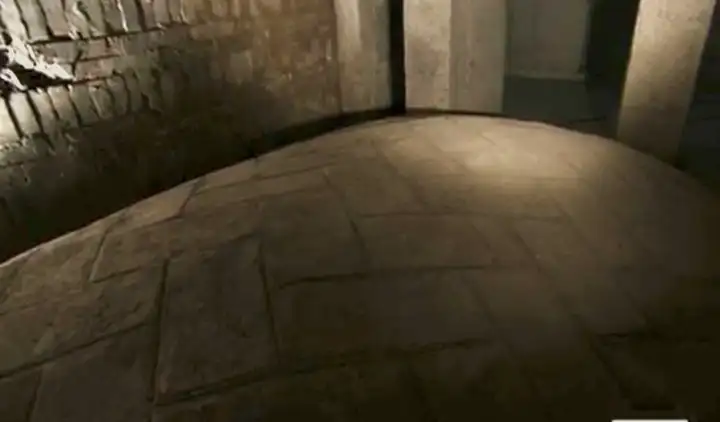

墓室顶部为拱形券顶,地面为龟背状,整个墓室均为精土烧制的青砖砌成,每一块青砖表面都经过仔细打磨,严丝合缝砌在一起。

墓室中那个龟背状的地面极为罕见,这种做法的目的是为了最大程度地保护墓主棺椁。

众所周知,古墓一旦时间长了,墓室中极其浸水,所以古人便设计出了这种龟背地面,将墓主棺椁放置在龟背上的最高点。

这样即使墓室进了水,也很难浸泡到棺木。

这种做法可谓妙用无穷,只是做起来极其费工费时,所以此法在古代墓葬中极其罕见。

然而此处墓室却偏偏用了此等繁复无比的龟背之法,可见此墓规格之高。

如此精致和豪华的墓室,令考古队员们对墓主身份更加期待。

无论从哪个角度看,此墓墓主身份都非同寻常。

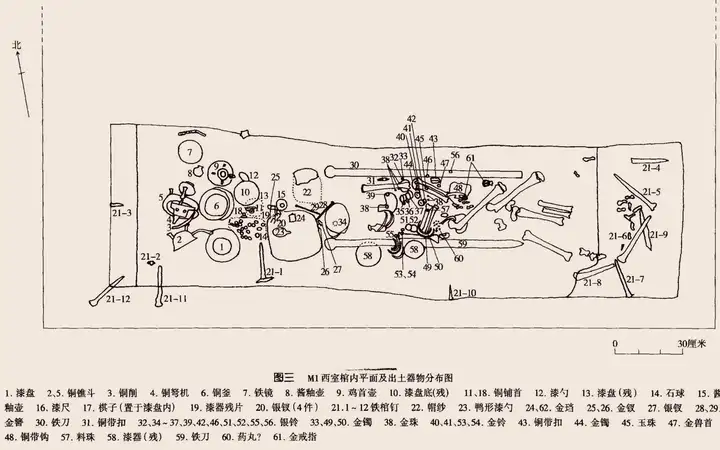

接下来,考古队开始清理墓中陪葬之物。

此墓从未被盗,墓中陪葬之物层层叠叠堆在一起,其中有些不时闪出金色的光芒。

考古队员们在激动中一点点地清理着陪葬品,各种金器玉器也就罢了。

队员们迫切想要找到的,是之前推测可能存在的王羲之真迹。

然而把整间墓室陪葬品都清理完了,考古队也没发现其中有任何字帖一类的物品,甚至连大墓应有的墓志铭也没有。

这让队员们略感失望的同时,也让队员们倍感好奇。

这个采用了部分皇族规制、墓室又精致豪华无比的大墓究竟是谁的?

能在这种王侯级别的陵寝里下葬,墓主在历史上绝非无名之辈!

墓主身份之谜,立时让考古队将注意力集中在了墓室里发现的墓主骸骨之上。

很显然,要找到墓主身份,这具尸骨是当仁不让的突破口。

然而待队员们清理完淤结之物,将墓主尸骨完整取出后,这具骸骨的真实形貌,却让所有人都不敢相信自己的眼睛。

此处并非是我夸张的形容,而是这具骸骨,确实是让人难以置信!

尸骨疑云

考古队取出的墓主尸骨并非成年人,从牙齿生长和骨骼发育情况来看,这位墓主仅仅是个大约五六岁的孩童。

按中国古代墓葬制度和习俗,年龄未满八岁的孩子夭折,称作「无服之殇」,即没有资格享用「丧服之礼」。

上至王公大臣,下到黎民百姓,对于此类夭折幼儿几乎都是采用的「瓮棺葬」。

所谓「瓮棺葬」,就是将死去的孩子装在陶瓮或石瓮里,找个地方或在自家院里一埋了事。

由于孩子年龄不够,甚至连家族祖坟都不能进。

至于像洗砚池大墓这种专门给幼儿修建陵寝,而且还是按照王侯规模建陵的,在中国考古史上可谓是闻所未闻。

怪不得如此规格的大墓,墓主居然连个讲述生平的墓志铭都没有,几岁的孩子也确实没有什么功绩可言。

当然,没有墓志铭并不意味考古队不想知道这位幼儿的身份,相反队员们更加好奇了,这位孩童墓主究竟是谁?

此时所有人的希望都放在了东侧墓室。

按常理推断,西侧这边葬的是孩子。

那东侧那边大概率会是他/她的父母或长辈,或许真正的线索,就藏在东侧墓室之内。

接下来考古队又加班加点,将东侧墓室清理完毕,不出考古队所料,东侧墓室里果然葬的是两个人。

但在将这两人尸骨取出后,所有人却是更加震惊——

东侧墓室里埋葬的竟然是两名年龄更为幼小的孩童,从二人骨骼发育程度来看,大概仅仅一两岁年纪。

规模如此巨大的陵寝,墓主居然是 3 名年龄加起来都不满 10 岁的孩子?

此等离奇之事让考古队员们不但是震惊异常,同时也觉得匪夷所思。

东侧墓室里的 2 个孩子到底是谁?

在 3 名孩子遗骸都出土后,关于王羲之真迹之类的问题早已被人们抛到了九霄云外,所有人都想知道,这 3 名孩童究竟是谁?他们为什么能配享如此豪华的大墓?

没有墓志铭,那就只有从出土器物中去寻找答案了。

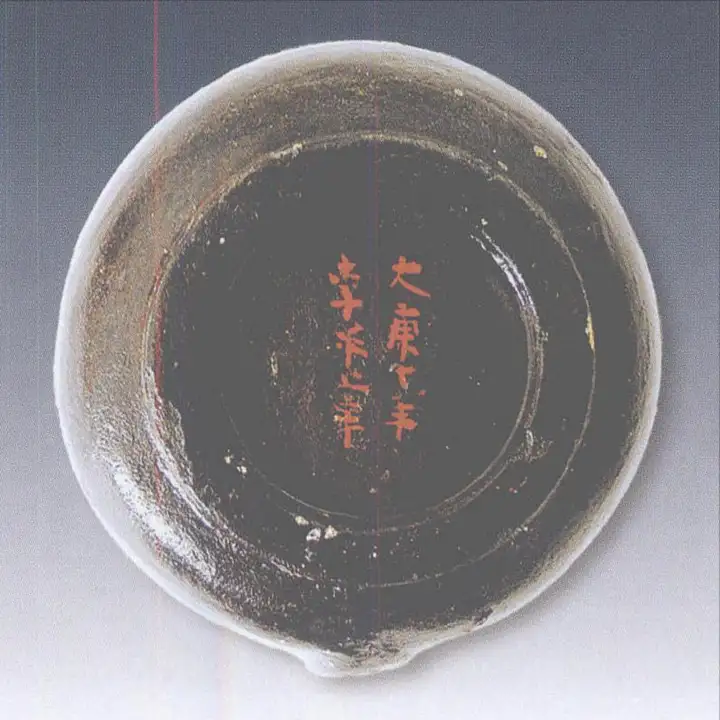

很快大部分出土器物就已基本清理完毕,考古队仔细搜索,果然在一些器皿上发现了铭文,有「大康七年李次上牢」、「大康八年王女上牢」、「李山自用」、「十年李平上牢」等字样。

经考证,这批铭文中的「大康」当是「太康」二字,其中的「太康十年」云云,均为西晋晋武帝司马炎的年号。

从铭文显示的年代判断,此墓当是两晋之交时所建,距今约 1700 年左右。

至于铭文上的「上牢」之意,据现代研究,其意大约为「质量保证」一类,类似于我们今日商品上的「品质保证、门前三包」说法,并无大用。

而铭文上的人名,则是器皿制作人或者说商家的姓名,也没有太大意义。

很显然,出土器物上的铭文并未透露出这 3 名孩童墓主的身份。

不过专家们并未放弃,转而又从史料中去查找,希望能找到有用的线索。

而这一找,还真的找出了一个近乎完美的解释。

在翻查史料后,一个历史上不太著名,但又极其特殊的人物进入了学者们的视线——东晋开国皇帝司马睿的儿子,司马焕。

并且最为关键的一点是,司马焕的封号正是「琅琊王」,封地恰好就在当时的琅琊郡,即今日王羲之故居所在地。

司马焕的生母,正是历史上著名的「二婚太后」郑阿春。

这位郑太后郑女士,也是一位传奇人物。

郑阿春原为河南人,出身于荥阳郑氏,也算是大家闺秀。

其父郑恺于西晋末年,出任安丰太守(今安徽霍邱县一带)。

不过郑阿春命苦,在她少时父母就双双身亡,家中只剩郑阿春和 3 个妹妹。

几年后郑阿春长大,出落得颇为标致,为了生存,她嫁给了渤海人田某,婚后不久便生下一名男孩,至此日子总算苦尽甘来。

然而好景不长,孩子出生后不久,田某居然也去世了,如此郑阿春不得不年纪轻轻就守了寡。

为了生活,她便带着儿子和年幼的妹妹们投奔了舅舅濮阳吴氏。

当时中国北方战乱不断,大量士族逃往南方,史称「衣冠南渡」。

郑阿春也随着舅舅的家族一同逃到了建邺(今南京),彼时司马睿已在建邺站稳了脚跟,接收了大量来自北方的士族和流民,力量逐渐壮大。

公元 312 年(永嘉六年),司马睿发妻虞孟母去世,偌大后宫顿时没了主事之人,司马睿便寻思再结一门亲。

此时有臣僚建议濮阳吴氏女,国色天香,可为良配。

司马睿听完后倒也谨慎,准备先暗中去瞧一瞧这位吴小姐再作打算。

于是一场相亲大戏就此上演。

这一日,吴小姐至后园游玩,史书中没说细节,不过用膝盖想都知道这一定是安排好了的。

估计吴小姐有点害羞,游玩时她还带了一名闺蜜,而这位陪同相亲的女伴便是之前投奔她家的郑阿春。

怎么说呢,这个安排不管怎么看都是天衣无缝、万无一失——郑阿春是个死了老公的寡妇,而且还带着一个娃,无论怎样未来的皇帝司马睿都不可能看上,带她相亲可谓是安全至极。

然而吴小姐却失算了,她万万没想到,司马睿偏偏是个不按常理出牌的逗逼青年。

《晋书》中对此次相亲活动是这样描述的:

……后及吴氏女并游后园,或见之,言于帝曰:「郑氏女虽嫠,贤于吴氏远矣。」

建武元年,纳为琅邪王夫人。

甚宠之。这段话的意思是:郑阿春和吴小姐一同游园,被人看到,于是看到的那人就跑去给司马睿讲:「郑阿春虽然是个寡妇,但比吴小姐贤惠。」

所以司马睿就没要人家名门闺秀吴小姐,而是笑哈哈地选择了喜当爹,并且对郑「甚宠之」。

《晋书》欺我等无智乎?

司马睿何等身份,东晋开国皇帝,此次相亲后不久便登基称帝,这样一个「准皇帝」人选,会因为有人跑来给他说一句「郑阿春挺贤惠的」,然后就娶个大龄二婚且有个儿子的女子统御六宫、母仪天下?

无论怎么看这都不可能。

所以最根本原因只有一个——是司马睿自己看上了郑阿春!

至于《晋书》中讲有人跑去给他进言云云,那不过是「为尊者讳」给出的托辞罢了。

毕竟一代君王娶个带孩子的寡妇这事实在太过惊世骇俗,而且此举在当时的确是违背礼制,所以史书无可奈何,只好给个不成理由的理由给司马睿「洗地」。

晋元帝作此选择,东晋朝廷的大臣们怕是眼珠子都掉了下来。

由此可见,司马睿对郑阿春确是真爱,要知道历史上这么干的皇帝就他一个,别无分号。

两人婚后不久,郑阿春就给司马睿生下了大儿子司马焕,司马睿爱屋及乌,对司马焕亦是疼爱无比。

可惜司马焕没那福气,2 岁时就夭折了。

此时已成为皇帝的司马睿心痛至极,不顾右常侍孙霄劝阻,下诏封司马焕为「琅琊王」,加其「成人之礼」,大修陵寝,风光厚葬。

这段史实令学者们敏锐地觉察到,东侧墓室中那位 2 岁的孩童墓主,很可能就是这位历史上的「琅琊悼王」司马焕。

无他,这位司马焕的经历太过独特,以幼童之身却行成人之礼,且司马睿又为其大修陵墓,与洗砚池晋墓的情况如出一辙。

而接下来,对于东侧墓室中的另一位 1 岁左右的墓主身份也有了相应发现。

据史料记载,司马焕被封「琅琊悼王」之前,琅琊郡还有一位「琅琊哀王」,名字叫作司马安国,乃是司马睿的亲孙子。

不过他在 1 岁左右时夭折,死亡时间与司马焕相近。

所以那位与司马焕葬在一起的 1 岁孩童很可能就是司马安国。

这两人同为皇室,又都受封过「琅琊王」的王爵,重点是二人年龄相近,死亡时间也相近,叔侄两人一起葬在此王级大陵做个伴,也算符合常理。

从以上推断,东侧墓室两个孩童墓主身份算是有了个堪称完美的解释,时间、地点、史料、年龄等种种要素俱都相符。

现在只剩下一个问题,西侧墓室里那个五六岁的孩子又是谁呢?

西侧墓室里的孩童墓主是何身份?

这个问题让专家们很是研究了一段时间。

如前文所述,此墓东西并列的两个墓室,从基本形制上看,这是典型的夫妻合葬墓。

而这其中,司马焕所在的东侧墓室处于尊位,符合男方为尊的惯例,那么与他并列而葬的西侧墓室墓主,是否会是他的妻妾呢?

乍一看这个猜测很是荒谬,司马焕死亡时不过 2 岁孩童,他哪能有什么妻妾。

然而从史料中反馈的情况来看,这个猜测却是合理的。

因为司马焕是以「成人之礼」下葬,既是「成人之礼」,那他当然就该有妻妾,这才算符合礼制。

若按此思路,那么西侧墓主性别就该是女性,可惜由于下葬时间太长,加之西侧墓主年龄尚幼,所以无法从其骨骼发育情况上判断其性别。

不过这并没有难住考古队,因为专家们很快就从西侧墓主的陪葬品里找到了关键性的线索。

考古队发现,西侧墓主出土时身上佩戴有大量金饰,包含有金钏、金指环、金簪、金珠、金笄等物。

观察这些金饰的数量及佩戴位置,正是两晋时期高等贵族的新娘妆束。

所以西侧墓主确为女子,虽然她只有五六岁。

墓主身份探索至此,谜题已基本算是揭开:这座晋代大墓很可能就是司马焕「夫妻」外加他侄子司马安国的合葬墓。

至于司马焕的这位「妻子」的来历,学者们推测在司马焕死后,司马睿为了给儿子办个「成人之礼」,不知从哪里找来了一个夭折的女童,给儿子配了一次「古代冥婚」。

2003 年时,上述关于洗砚池晋墓的墓主身份的推测,可以说得到了学界的广泛认可。

无论是谁,都很难从这个逻辑严密、推断合理的推论中找出什么毛病来。

就在大伙以为,就此破解了该墓墓主的身份之谜后。

一份最新的 DNA 检测报告结果,却让墓主的身份来历再次变得扑朔迷离起来。

一份来自 2016 年的 DNA 检测报告

本站所有文章、数据、图片均来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。

如果侵犯了你的权益请来信告知我们删除。邮箱:dacesmiling@qq.com

上一篇:《葬经》注解版古籍摘录