2022 年末我国人口比上年末减少 85 万人,为 61 年来的首次人口负增长,对我国有哪些影响?

又是一年一度的统计局公布人口数据的日子。正如我在去年今日的回答,拐点终于还是出现了。

昨天有个热搜,说不少专家预测“2022年全国人口或出现负增长”。其实关注人口数据的知友通过观察两年来各地的数据,至迟在2021年年中时就明白了这一点(下图)。而2022年年内这些专家中还有不少人在论文中坚称“十四五期间或出现人口负增长”,出现这种“恍然大悟”一般的言论是怎么回事呢?

很多人可能纠结于人口总量转折点出现的具体时刻,因为人口总量的转折点通常被认为是意义重大的里程碑事件,而里程碑事件通常具备确定的日期。不过,只要对我们的数据生产方式稍作了解,就会知道:

一方面,在短期内我们很难明确人口总量下降出现的具体时刻。非人口普查年份的人口数据依赖于样本非常小的千分之一人口抽样调查,很容易就会出现一定的误差,即使是百万级别的误差之于十亿级别的人口总量也只是沧海一粟。所以在现阶段我们可以确定人口总量确实正在经历转折点,但想要准确地将其定位是难以做到的,将来通过2030年第八次人口普查或许可以做一些回顾性研究,也有可能具体的时间点永远不为人知。

另一方面,在长期看所有人都会逐渐感受到人口总量转折这一看不见摸不着的里程碑。虽然在人口总量减少前后的一段时间内,绝大多数人并不会切身感知到全国范围内人口总量的减少,但人口总量减少的影响是在长期发挥作用的,它会同时影响供需两侧。过去常提到人口下降影响劳动力的问题,面对2012年劳动力总量达峰,很多专家学者惯常使用“受教育年限延长、人口质量上升”来掩饰回避,但他们无法改变雇佣人力价格逐年水涨船高的现实;最近几年也逐渐意识到人口总量对内需的影响的重要性,随着人口总量下降的不可逆,除了打出老年消费的口号,或许增加劳动在分配中的比重、增加劳动者收入以在需求侧打破人口的刚性制约会是更具实践性的路径。作为供给的劳动,作为需求的消费,与我们每个人的利益都是息息相关的。

所以,与其单纯、个别地观察2022年的人口变动数据乃至只看到一句“人口总量下降”,我们应该更多地把目光转向大的趋势,了解已经发生、正在发生和将要发生的事实。这有助于所有人能够参加正式的、严肃的讨论,而不是将此变为观众被某些媒体牵着鼻子走的一年一度的娱乐节目。

还是按惯例,把2022年的主要数据与2021年和七普同口径数据做对比如下:

2022年:总人口141175万,出生/死亡956/1041万,总和生育率1.075(育龄妇女分母也在减小,所以不是1.05),60岁/65岁老龄化率19.80%/14.90%

2021年:总人口141260万,出生/死亡1062/1014万,总和生育率1.17,60岁/65岁老龄化率18.93%/14.20%

2020年:总人口141212万,出生/死亡1200/997万,总和生育率1.30,60岁/65岁老龄化率18.70%/13.50%

显然,在人口总量转为下降以外,我们还可以明显发现少子化和老龄化正在加剧,并且完全进入了低生育率陷阱。少子化和老龄化到底意味着什么,我想不用在这里多言,自七普以来各个平台有大量的内容,即使是最不关心相关内容的人也免不了被推送。但是,我还是想讲一讲人口。当提到人口时,大众往往关心的是相关方面的情况而少于关注人口本身。我也接到不少类似的私信询问,比如自己的房产是否还会保值、何时选择生育可能更有利于入学考学乃至还要不要交养老金等等。今天在这里我不想谈这些相关方面,而是从几个方面比较纯粹地谈谈人口本身。

以下是一些基本事实:

人口总量将长期减少、生育将持续低迷

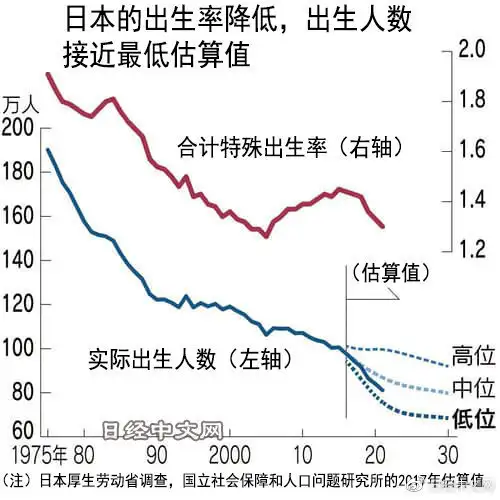

2021年印度首次出现总和生育率低于更替水平的情况,很多网民据此就认为印度的人口减少也为时不远。实际上,从总和生育率低于更替到人口负增长需要经历相对漫长的阶段。中国自1992年开始总和生育率就持续低于更替水平,人口总量减少的潜力已经积累了三十年之久,因此,印度并不会很快就进入人口减少,但中国的人口减少一经开启就会持续数十年甚至长期持续,这是由中国逐渐形成的倒三角的人口结构和已经进入极低的生育所共同决定的,已经完全形成倒三角结构的日本,如图,近50年来日本的出生人口实质上是一年不如一年,它的人口减少确定将会长期持续下去。

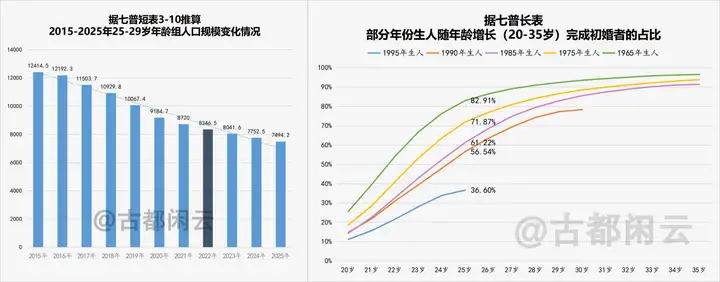

另一方面,中国的出生人口接连下降在2019年及之后才真正进入大众视野,而2020年后疫情登场,很容易形成“疫情导致现阶段出生人口下降,疫情过去后出生人口就会回升至疫前1500万左右的心理线”这样的错觉。下图是我认为我在2022年内所做的最有价值的一张图表,它揭示了不同年代生人进入婚姻的速度和进度,很显然95后是完全不同的一代人,他们的曲线在疫情前就已经形成了独特的轨迹,而他们及后续年份生人的规模本来就要偏少,更少的人口基数,速度更慢数量更少的婚姻,这才是近年来出生人口断崖式下降的根源——他们已经到了接过接力棒的年龄,但他们出于种种原因并不愿意接。同时,表示95后的曲线在“25岁”那年才经历疫情冲击,20-24岁时的轨迹(2015-2019年)已经明显低于其他年龄段,这难道也要让疫情背锅吗?

当然,我们完全可以再等五年、十年,等到拿到后续的数据和曲线再一锤定音得出结论(就像验证全面二孩的结果那样),但显然即使是现在就采取措施也已经太迟,没有更多时间可以浪费了。我们可以看到同样是处于极低生育率的日本和韩国的情况——日本受到1989年生育率掉到1.57的冲击,在1990年以后引发了广泛的社会讨论,逐渐开始采取鼓励性的措施;韩国则是在2003年生育率下降到1.19时才开始真正逐步采取相关措施。从结果上,日本的鼓励生育措施取得的成效要明显好于韩国,现在韩国在世界上的生育率是最低的,2022年的生育率可能只有0.8,而日本还在1.3左右的水平。这很可能与它们采取措施的时机有关,越是早面对,越是有相对可接受的结果。

中国2021年的生育率已经降到1.17(也有人用了和2020年同样的分母算出来是1.15,这是刻舟求剑的),当然这是民间算的,我们的各种报道明面上使用的生育率依然是2020七普发布会上讲的1.30,2022年的生育率又降到1.075(不是1.05或者1.03,因为作为分母的育龄妇女数也在下降),可以说从采取措施的时机上其实已经晚于韩国。当然,我们也看到一些地方开始自主采取一些鼓励生育的杯水车薪的办法,这是一些正面的变化,但缺乏长期统筹规划的应对方法的短期效果和可持续性是会打折的。

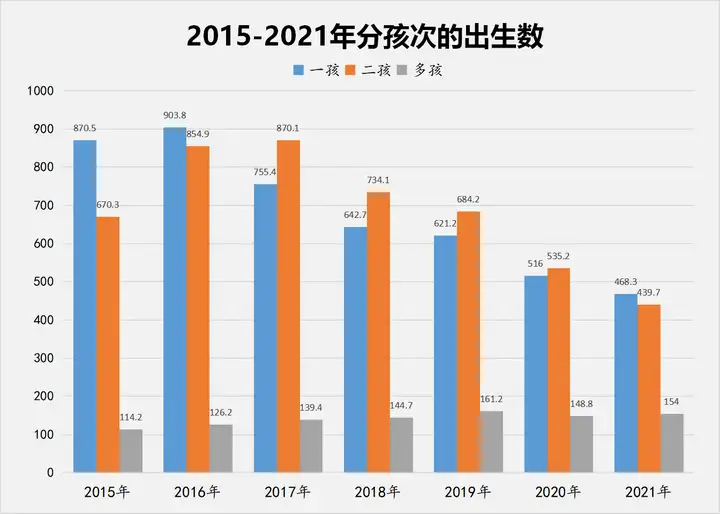

还有人可能会提到全面三孩可以提振生育的问题。其实根据孩次的递进,生育高峰也会梯次出现,在无生育限制的情况下,一般一孩高峰后三年左右会出现二孩高峰,二孩高峰的两三年左右以后又会出现多孩高峰。最近一次的二孩高峰出现在2016-2017年,按此规律看多孩高峰应该出现在2019年左右,实际情况也是如此——2019年的多孩达到161万。二孩的高峰已经淡去,多孩也不会掀起太大的波澜,随着主力人群年龄的增长,全面三孩放开后的堆积释放效果只会越来越弱。根据2022年宁波、青岛等少数地区公布的分孩次数据,多孩的占比较快增长(是因为一二孩下降太快了)掩饰不了绝对数量仅是略有增长,多孩远远填不上一二孩下降产生的空缺。

设定合理目标,可能不以生育率为标准

既然生育将持续低迷,即使是现在采取措施也已经错过最佳时机,是否就该类似当年计生那样设定红线、下猛药呢?这实际上是一种大忌,反映的是不尊重事实和客观规律的急于求成、好大喜功。国内外的殷鉴在前,相信不会重蹈覆辙。

现实的限制已经存在,长期处于低生育率的前提条件已经成熟。正如前面提到的,适龄人群逐年减少,进入初婚的比例和速度有所下降,导致初婚年龄不断推迟——而初婚年龄的推迟本身就意味着生育水平会下降。在这样的情况下,人为设定生育率目标的做法可能并不符合实际,一方面脱离实际的目标难以完成时会继续加强大众的不信任感和挫败感,另一方面,过分追求数字达标很可能会引发更多不利于社会和谐的因素,吃药也要注意副作用。

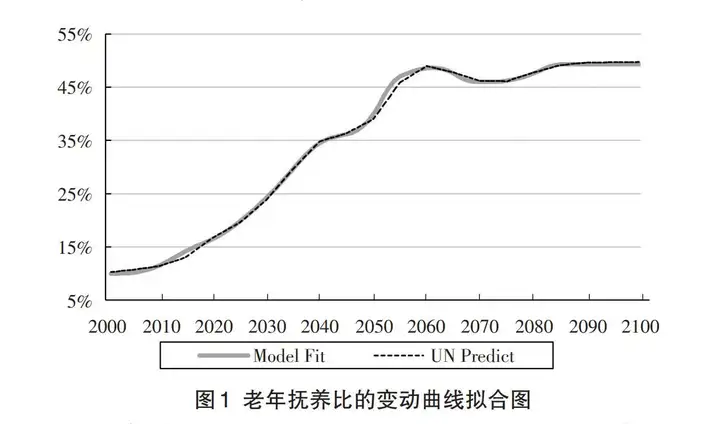

老龄化水平不会随人口总量下降而减轻

很多人认为,由于死亡人口中大多为老年人,因此出现的人口总量下降会减缓老龄化的发展。实际上,老龄化问题是比例问题,日本的人口总量只有中国的十几分之一,但日本面临的老龄化问题要严重得多;老龄化问题也由少子化影响,如果生育水平不能提到更替以上的水平,那么极度老龄化就将持续,实际上,十四五时期仅仅是2020七普之后第一个老龄化水平快速上升的阶段,后续还将经历多次,老龄化在本世纪下半叶都会保持在非常高的水平。

及时公布数据,别再“蒙眼踩油门”

2020年七普主要数据公布后,网络上流行一个非常经典的刻舟求剑的错误认识:因为六普五普对低龄段人口有较多漏报,可知七普也有同样的问题,所以七普得到的“2020年出生人口1200万”是比实际情况偏低不少的,实际出生人口依然较多。产生这种错误的原因,就是知其然而不知其所以然,不理解出生人口统计已经有了本质的区别,这就引出了按季度甚至按月份公布出生人口的非常重要的前提。

自2018年起,国内每年的出生人口数高度参考各级医院的分娩数,在此之前则为误差较大的抽样调查法。这也是有时代的局限性,因为直至90年代依然有相当多的人出生在传统的接生婆手中。但随着时代的变迁和免费产前筛查的推广,在产前产时均未到过助产机构的情况已经极为罕见,近年来在这些机构出生的婴儿更是可以在第一时间就完成出生登记等信息录入。因此这些机构的分娩数,基本上就可以视为当年的出生人口数。

在这样的情况下,按季度或按月公布出生人口已经具备先决条件,且韩国等国家已经实现按月速报人口变动。增加人口变动数据公布频次,对于及时掌握人口变动趋势、消除公众误解和提升社会讨论质量都具有非常重要的意义。特别是在已经火烧眉毛的现在,最后的时间窗口转瞬即逝,不应再纵容个别部门以数据为自身垄断利益的做法。否则需要面对的绝不仅是公众更多的不信任感和推行所有新举措时面临的更大的阻力,还有事倍功半后更加令人难以接受的结果。

相比2021年,2022年的出生人口相关数据收集遇到了更多的困难和阻碍。现在再给人口数据蒙上一层纱,与当年争议中国的生育水平到底是高还是低并无本质区别。在当时无效低质的争论中已经错过了2010年六普前就放开二孩的最好机会,那么现在还要继续做这种大家一起蒙着眼睛踩油门的事吗?这是极其危险的,前方已经没有可供回旋的路了。

本站所有文章、数据、图片均来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。

如果侵犯了你的权益请来信告知我们删除。邮箱:dacesmiling@qq.com