邻里伦理与“自然之道”的隐喻———也论鲁迅的《明天》

内容提要:《明天》不仅形式极为精致,意蕴也很是丰厚。它通过单四嫂子失子之痛的叙写,揭露了邻里伦理的虚伪和残忍,并在“人类的悲欢并不相通”的体验中,深化了国民性批判的内涵。

同时,作品通过对单四嫂子“明天”的念想和“粗笨”的反讽,给作者和读者以喻示———“生”“死”无涉的国民,只会在“自然之道”中沦灭。

《明天》发表后,并未引起学界大多关注。或有论及,也多是就其表现形式和艺术技巧进行阐发。早在1936年,李长之在其名著《鲁迅批判》中就曾对小说的技巧予以肯定,认为其“技巧极到,反而惹起我们对于内容的贪婪来,于是感觉到这两篇的单薄。”当然,其内涵和意蕴也并非没有人探讨,陈西滢认为《明天》的“动人处,就在单四嫂子的孤寂,空虚,无法根除的绝望。”施蛰存认为它写出了单四嫂子隐秘微妙的性心理。而大多观点认为,这篇小说写尽了底层女性失去了孩子的痛苦和悲凉。21世纪以来,彭明伟、张丽华等人从材源角度,对《明天》与梭罗古勃的《蜡烛》、夏目漱石的《虞美人草》的关联进行了论述。这些论述,对深入推进《明天》的认识有着积极意义,但他们多将《明天》视为孤立文本进行处理,让阐发和认识留下了不少遗憾。文学作品的阐释,是一“积小以明大,而又举大以贯小;推末以至本,而探本以穷末”的交互往复的过程。若潜入《明天》文本的骨架和肌理,并将其置于鲁迅杂文和小说的整体之中进行观照,可发现它还有许多未曾敞亮的微妙和丰富。

一、“古风”与邻里伦理

作为启蒙文学的代表,彻底反传统的姿态,是鲁迅创作的基本特点。传统是一极为宽泛的范畴,民族长期以来形成的文化心理和精神意识,无疑是其重要的内容之一。而在人们的文化心理和精神意识中,以儒家为主体的伦理文化显然是其最为基本的维度。传统伦理津津乐道的是以家庭为中心的父慈子孝、夫唱妇随、兄弟怡怡,推而广之则是社会层面的里仁为美、民胞物与、四海之内皆兄弟等。随着时代发展和社会的进步,传统伦理在历史进程中的负面性日益暴露,秉持“取下假面,真诚地,深入地,大胆地看取人生并且写出他的血和肉来”的鲁迅,更是猛烈地批判了传统伦理温情面纱下所掩盖的残酷本质。

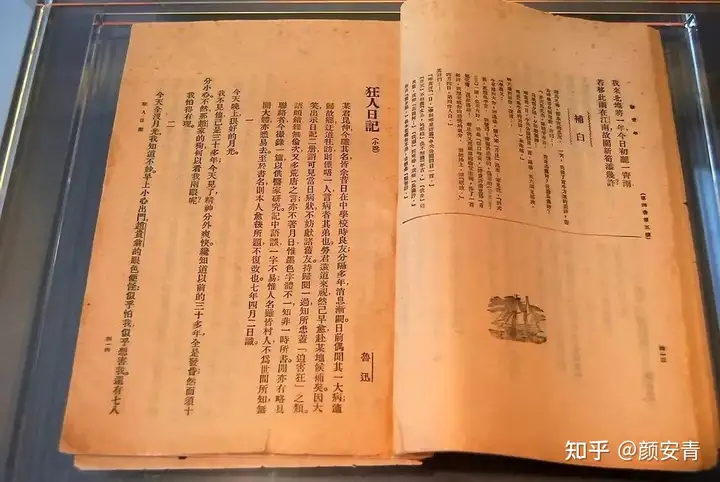

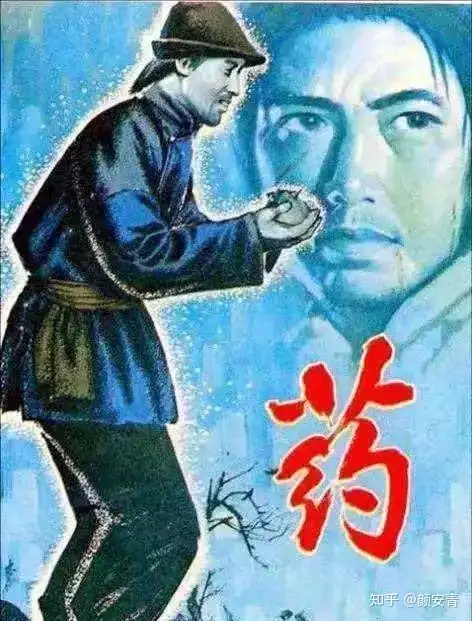

作为新文学的发轫之作,《狂人日记》就“意在暴露家族制度和礼教的弊害”。小说中,狂人以其特有的“疯狂”体认到了亲人之间“吃与被吃”的恐怖与惊悚。大哥是吃人的主谋,他请来医生诊治“我”“无非借了这名目,揣一揣肥瘠”,“我”也在无意之中不免吃了我妹子的几片肉。亲人之间的“相斫”“互吃”,可说是最为尖锐而彻底地揭露了传统人伦的残酷和罪恶。与之相应,家庭伦理的虚伪,血缘亲情的残酷在《药》《孤独者》《弟兄》中也得到了一定的表现。《药》中,夏瑜被捕的直接原因是本家叔父夏三爷的告密。《孤独者》中,堂兄为夺取破屋子,执意将儿子过继给未曾婚娶的魏连殳。《弟兄》中,沛君和靖甫原本兄弟怡怡,当靖甫生病之际,沛君也是悉心照顾倍加呵护,但其潜意识中焦虑的却是经济的困窘和生计的艰辛。潜在意识与日常表现之间的悖反和罅隙显露出了本质的残酷。

与《狂人日记》《孤独者》《弟兄》注重揭露家庭生活和亲情伦理的虚伪和残酷不同,《明天》的故事没有在亲人之间展开,而是在单四嫂子与邻里———蓝皮阿五、红鼻子老拱、王九妈等人之间推进。与鲁迅其他作品相比,《明天》虽同属“国民性批判”范畴,其维度却有新的变化,重在邻里伦理的切入。为了标示此种不同,叙述者两次特地述及鲁镇的“古风”。一次是小说的开篇,“原来鲁镇是僻静的地方,还有些古风:不上一更,大家便都关门睡觉。”还有一次是咸亨酒店掌柜购买棺材回来时,“掌柜回来的时候,帮忙的人早吃过饭了,因为鲁镇还有些古风,所以不上一更,便都回家睡觉了。”从字面看,此处“古风”应是指民风的淳朴单纯,重义轻利,互相扶持,彼此关爱等。但具有反讽意味的是,在这种“古风”盎然的鲁镇中,出来的主要角色却是蓝皮阿五和红鼻子老拱。两人不仅没有所谓的古道热肠、淳朴单纯,反而是卑劣龌龊、猥琐邪恶。孤儿寡母在死亡线上挣扎,他们不但没有表示同情与施与援手,反而是肆意地在苦难者和不幸者身上驰骋着淫邪之心和猥亵念头。当单四嫂子抱着宝儿看病回来时,蓝皮阿五的“帮助”不仅未曾给她带来温暖,反而给她带去了负累和不安。由此来看,鲁迅此处之所以反复强调“古风”,实则是无情讽刺和有力批判邻里道德和里巷民风的冷漠与卑劣。

上面已经论述,传统文化是伦理本位的文化,它以“三纲五常”为基本理念,在父子、夫妇、兄弟、君臣之间进行具体架构,并在这种主体架构下衍生出邻里道德、朋友关系、上下秩序等。邻里关系作为传统人际关系的重要一维,历来为人们所重视。《论语》中有“里仁为美。择不处仁,焉得知?”的观点,《礼记》中有“邻有丧,舂不相。里有殡,不巷歌”的明确要求,《孟子·梁惠王上》中更是提出了“老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼”的主张。民间不仅有着“远亲不如近邻”的俗语,更有广为流传的孟母三迁、张英、张廷玉“六尺巷”的故事。针对旧式血缘伦理,鲁迅在《狂人日记》《弟兄》《孤独者》《药》等作品中对其进行了尖锐而激烈地批判,而在批判家族伦理的同时,他也对邻里道德和社会风气等进行了相应的批判和抨击。在《孔乙己》《药》《风波》等作品中,作者从围绕在华老栓、孔乙己、夏瑜周围的街坊邻居身上,发露了民风的自私残酷;在七斤和赵七爷的纠葛中,表现了邻里之间的狭隘嫉恨。但在这些作品中,邻里伦理并非表现的主体,到了《明天》中,邻里伦理和社会民风则由边缘一跃而成为文本中心,成为了作品批判的主要靶的。他们不仅是冷漠麻木、自私残忍的一群,更是龌蹉邪恶和无耻卑劣的一群。先前传统所倡导的古朴民风邻里友善,在现实面前却尽显虚伪与残忍;士人所高张的“老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼”的观念,在生活中却是他人苦难不幸时的淫邪猥琐,悲惨痛苦时的鉴赏和“散胙”。

宝儿死后,街坊邻里在单四嫂子号咷声中聚集,蓝皮阿五“很愿意的自告奋勇”,酒店老板“仗义”为棺材做担保,王九妈更是麻利周到地将种种丧葬事务安排得井井有条。这种“热闹”在鲁镇死寂的氛围中格外让人感到不寒而栗,它不仅与先前的冷漠死寂形成了鲜明的对比,更是刻画出了人们对无辜夭折者“散胙”的残忍心性。鲁迅在1924年的《娜拉走后怎样》中写道:“群众,———尤其是中国的,———永远是戏剧的看客。牺牲上场,如果显得慷慨,他们就看了悲壮剧;如果显得觳觫,他们就看了滑稽剧。”狂人的激越“呐喊”,夏瑜的赤诚“革命”,自然是悲壮剧,但其结局只能是“凡有牺牲在祭坛前沥血之后,所留给大家的,实在只有‘散胙’这一件事了。”但这种悲壮剧是少数,“消磨于极平常的,或者简直近于没有事情的悲剧者却多”,他们或因穷困死去,或因病痛夭亡。他们的死,并不会产生多大的社会反响和现实震动,但在麻木愚昧空虚无聊的“看客”来说,也是难得的“散胙”机会。对华小栓如此,对孔乙己如此,对宝儿同样如此。一潭死水的鲁镇,在宝儿死去后陡然热闹,其间不仅有着单四嫂子无以复加的痛苦和悲哀,更有着叙述者对“看客”在无辜者死后“散胙”的愚妄嘴脸和看客心性至为沉重和深浓的悲愤和鞭挞。可以说,鲁迅在此处对几乎无事的悲剧的“散胙”叙述,与民众对进步觉醒者悲壮牺牲的“散胙”书写,形成了一种呼应和互补。残忍麻木弥漫在整个鲁镇,也弥漫着整个社会。

总而言之,《明天》中鲁迅从邻里街坊对单四嫂子苦痛和不幸的围观和鉴赏,对无辜夭亡者的“散胙”中,深刻批判了传统邻里伦理的虚伪和残忍。它不仅传达了作者对于底层不幸者和苦难者的深切同情和至诚悲悯,而且从邻里伦理的层面丰富和强化了国民性批判的内涵。

二、“悲欢并不相通”与国民性

在参与“新文化运动”前,鲁迅与钱玄同曾经有过一次著名的关于“铁屋子”的对话。“假如一间铁屋子,是绝无窗户而万难破毁的,里面有许多熟睡的人们,不久都要闷死了,然而是从昏睡入死灭,并不感到就死的悲哀。现在你大嚷起来,惊起了较为清醒的几个人,使这不幸的少数者来受无可挽救的临终的苦楚,你倒以为对得起他们么?”钱玄同回答:“然而几个人既然起来,你不能说决没有毁坏这铁屋的希望。”正因如此,鲁迅认识到“我虽然自有我的确信,然而说到希望,却是不能抹杀的,因为希望是在于将来,决不能以我之必无的证明,来折服了他之所谓可有,于是我终于答应他也做文章了,这便是最初的一篇《狂人日记》”。鲁迅加入新文化运动,并非仅怀着单纯热烈的希望,还有着自我的犹疑和彷徨。但无论鲁迅对新文化运动怎样存疑,可以肯定的是,他的文学创作应是一定程度上怀着“毁坏这铁屋子”的希望的。要毁坏“铁屋子”,根本途径在于“立人”。“其首在立人,人立而后凡事举”。而“立人”的理想状态是“知感两性,圆满无间,然后谓之全人。”在“全人”的基础上,才可能实现社会的解放和民族的新生,即所谓“国人之自觉至,个性张,沙聚之邦,由是转为人国。”简单来说,一个民族,一个国家要自由独立,要发展进步,需要国民有着进步的价值追求,也需有着密切的情感关联,只有价值追求相同,情感纽带密切的人,才能打破“沙聚之邦”的孤立散裂而建构出蓬勃鲜活团结有力的“人国”。为此,鲁迅“将旧社会的病根暴露出来,催人留心,设法加以疗治的希望”,并形成了他向“国民性批判”聚焦的独特取向。

总体来看,鲁迅的“国民性批判”沿着两个基本维度展开:在“知”的层面,是现代价值理性的整体缺失;在“感”的层面,则是人道主义情感的极度匮乏。要而言之,就是愚昧无知和冷漠残忍。愚昧麻木,是现代理性缺失引发的“知”的缺陷;冷漠残忍,是人道情感匮乏带来的“感”的悲剧。两者互相催化胶着,恶性循环中陷人于无望深渊。但因各个作品的创作因缘与具体指向不同,又各有偏重。《狂人日记》《药》《头发的故事》《风波》等作品中,矛头所指主要是民众的愚昧麻木。底层民众面对时代发展大潮无动于衷,对进步知识分子和革命前驱为社会进步、时代发展、自由解放所做的牺牲和付出麻木不仁,甚至是组成“无主名无意识的杀人集团”进行反噬,视揭露历史“吃人”本质的“狂人”为疯子,认为夏瑜“大清的天下是我们大家的”的宣言是“发了疯”,对于先驱者的付出毫无纪念,任凭他们的坟墓“在忘却里渐渐平塌下去”。觉醒者之所以会陷入此种悲剧性境遇,有着先进者和民众间思想隔膜的缘由,但就其深层根源则是民众和现代知识分子价值无涉生成的悲剧。在底层民众那里,现代先驱奔走呼号的民主、平等、自由、独立等现代价值追求与他们没有任何关联,他们千年不变所固守的是先前“暂时做稳了奴隶”的原则和理念,是上下尊卑长幼贵贱,是循规蹈矩唯唯诺诺。“统治阶级的思想在每一时代都是占统治地位的思想。”要唤醒民众,“第一要著,是在改变他们的精神”。但启蒙知识分子和普通民众之间价值无涉,自然无法实现思想的共振,更无法让民众起来进行抗争。即使有,那也不过是现代理性缺失的极端境遇中所增添的新的“愚昧”———阿Q式的革命。对此,鲁迅曾沉重地反思道:“新主义宣传者是放火人么,也须别人有精神的燃料,才会着火;是弹琴人么,别人的心上也须有弦索,才会出声;是发声器么,别人也必须是发声器,才会共鸣。中国人都有些不很像,所以不会相干。”

如果说《药》《风波》《头发的故事》侧重于批判国民性中现代理性———“知”的缺失所造成的愚昧麻木的话,《孔乙己》《明天》等则是重在表现国民性中“感”———人道情感的匮乏所表现出的冷漠残忍。孔乙己的悲剧命运固然是旧式科举制度的先在性戕害,但围绕他周围的看客的冷漠讥笑和残忍讽刺,更是对其造成了直接而具体的伤害。人与人之间,失去了应有的同情和关爱,也失去了应有的悲悯和哀怜,最终孔乙己只能在众人的哄笑声中孤独地死去。如果说《孔乙己》中的酒客对孔乙己是“有声”取笑的话,那么《明天》中的酒客对单四嫂子则是“无言”的旁观;“有声”虽冷漠,但终究不乏并无恶意的笑噱;而“无声”的旁观,则是令人寒心的残忍。他们无视宝儿的生死,更不关心单四嫂子的悲欢。非但如此,他们还恣肆地在单四嫂子身上放荡着淫邪的臆想。“无声”旁观者的冷漠和残忍中,更多了一份龌蹉和卑劣。这样的人群,是毫无人性的;这样的世界,自然是非人间的世界。正如鲁迅在杂感中所言,“楼下一个男人病得要死,那间壁的一家唱着留声机;对面是弄孩子。楼上有两人狂笑;还有打牌声。河中的船上有女人哭着她死去的母亲。人类的悲欢并不相通”。彼此关爱,悲欢相通,是人与人之间获得关联的基础,生命和生命建构同在感的根柢,更是民族得以维系和凝聚的纽带。“悲欢并不相通”,是人性之冷漠残忍的表现,更是民族弱小的渊薮;它让苦难不幸者感到孤独无助,也让启蒙抗争者悲怆欲绝,它也断然不是人国的模样。

上文论及,鲁迅的国民性批判大致沿着“知”的愚昧凶顽和“感”的冷漠残忍两个向度推进。民众的愚昧麻木让价值关涉断裂,启蒙自然难逃悲剧命运。但启蒙不仅需要“知”的相通,也需要“感”的关联。只有“知感两性,圆满无间”,人性才能至于“全”,国家才能由沙聚之邦转为“人国”。麻木愚昧和冷漠残忍,让启蒙者在旷野中孤绝悲怆,也让不幸者在荒寒中无声湮灭。将《明天》置于鲁迅创作序列中来观照,可说是人道良知———“感”的极度匮乏在此处得到了至切发露。

三、“明天”与“自然之道”

《明天》的叙事确实很精巧,在故事场景上采取了咸亨酒店与单四嫂子家并列对照的结构。有论者认为这种设置意味着“原来死住在生的隔壁”。这种认识固然不错,但这种“生”与“死”只隔一层层薄薄的板壁的设置,更是在寓意着“人类的悲欢并不相通”。这是鲁迅“国民性批判”的内涵之一。但从作品的审美内涵来看,它还蓄积着鲁迅对民族演进的深沉忧患。而这种忧患最为直接与具体的引线则是“明天”极富意味的书写。

小说中的“明天”,无疑是极具象征意味的。它不仅有着组织题材、形成线索的作用,而且有着寓意主题,强化内涵的价值。具体来看,小说中“明天”第一次出现是在宝儿病重之时。单四嫂子以为“宝儿也许是日轻夜重,到了明天,太阳一出,热也会退,气喘也会平的”。“夏天夜短,老拱们呜呜地唱完了不多时,东方已经发白;不一会,窗缝里透进了银白色的曙光。”“明天”第二次出现是宝儿病死后。痛苦至极的单四嫂子觉得“这些事都是梦。明天醒过来,自己好好的睡在床上,宝儿也好好的睡在自己身边。”但当“银白的曙光又渐渐显出绯红,太阳光接着照到屋脊。单四嫂子张着眼,呆呆坐着:听得打门声音,才吃了一吓,跑出去开门。门外一个不认识的人,”原来是棺材铺的人送了棺材来。“明天”第三次出现,是单四嫂子埋葬了宝儿后,在极度痛苦后的空寂和疲惫中出现的。“单四嫂子早睡着了,老拱们也走了,咸亨也关上了门了。这时的鲁镇,便完全落在寂静里。只有那暗夜为想变成明天,却仍在这寂静里奔波……”

前两次“明天”出现的情形极为近似,都是单四嫂子无望境况中的“希望”。但她的这种“希望”最终都在“明天”的到来后变成了“无望”。宝儿的呼吸更加缓慢,“几乎长过一年”———他的病情不仅没有好转而且加重了;第二天清早,宝儿并没有活过来,与“明天”同时到来的是“棺材”。“明天”作为客观的时间事项总是必然地出现,但它残酷地打破了单四嫂子的念想。可以说,这两个“明天”不仅毫无“希望”之意,而且与单四嫂子的期待生成了截然的悖反,它们的存在不仅让故事获得了展开的时间线索,而且极大地强化了作品的悲剧意蕴。第三次出现的“明天”与前两次不同,表面看来,它不再成为单四嫂子念想寄托的对象,而以自然状态出现。但从深层来看,它喻示着远离了人类哀戚和悲欢的“明天”,只会是“暗夜”的对象和目标。鲁镇的世界,只是在“暗夜”的变体裹挟下朝着一个没有希望和光明的所在轮回。

当然,上述对于“明天”的理解,只是从“明天”话语构型和作品意蕴的关联层进行的解读。要对其进行更为深入的把握,应当让其与整个作品以及鲁迅的思想和创作进行更为广泛的勾连互发。此处有一个极富意味的设置值得注意,那就是叙述者对单四嫂子“粗笨”的反复言说和提醒。这种提醒,表面看来是指向作品中的人物的,但实际是指向读者和作者自我的。具体来看,作品中对单四嫂子的“粗笨”的提醒与对“明天”的叙写共有三次。第一次是她寄希望于“明天”宝儿的病能好转时,“单四嫂子是一个粗笨女人,不明白‘但’字的可怕,许多好事固然幸亏有了他方才变好,许多好事却因为有了他都弄糟。”她对“明天”怀有着希望,“但”明天到来时宝儿的病却变得更坏。第二次是她抱着宝儿看了何小仙后,“她虽是粗笨女人,却知道何家与济世老店与自己的家,正是一个三角点;自然是买了药回去便宜了。”在情急紧张之中,“粗笨”的她依然有着明晰的判断,与前面的“粗笨”形成呼应。而第三次是在宝儿下葬后,“单四嫂子虽然粗笨,却知道还魂是不能有的事,他的宝儿的确不能再见了。”此处“粗笨”,与前面的“粗笨”构成一个整体,同时也是在表现她不得不接受自己儿子已经死去的残酷事实。从情节推进和形象塑造来看,这种“粗笨”的提醒没有太多价值和意义,其真正用意应是另有所指。从话语语境来看,那就是指向受话者———读者和作者。她是“粗笨”的,而你们应当是“聪明”的,于是对单四嫂子“粗笨”的言说的反复出现,转换成了对读者和作者的“反讽”和提醒。反讽体现的是说话人思想和他人思想的一种解释性关系,只不过这种解释中还蕴含了说话人的贬抑性和否定性指向。但此处,叙述者的贬抑指向并非是话语交流语境之外的单四嫂子,而是与叙述者构成交流的听话人———叙述的接受者。“反讽作为一种微妙的态度表达,局外人未必一定能悟出其中之寓意。因此,在言语交际中,说话人总会有意无意、或明或暗地有所提示,从而使自己的意图为听话人所理解。”从文本具体叙述来看,单四嫂子“粗笨”的反复陈述,可说是叙述者在有意构建反讽性回声话语的提述机制。再来看此处“反讽”话语出现的语境,它们多是在“明天”的理解前出现的,那么它的潜在话语指向的当是读者对于“明天”的理解。在文本中单四嫂子的“明天”是对“宝儿”的希望,那么在文本外,其隐喻的则应是作者或读者对广漠普遍的“明天”———“希望”的理解和体认。

单四嫂子对于“明天”的期盼和希望一一失落了,这种失落之痛对于孤苦无助的单四嫂子来说,是浊重混沌的,因为她是“一个粗笨的女人”。但这个“粗笨”的女人最终也接受了孩子死去的残酷的事实,了结了对于“明天”的虚无而自欺的希望。与单四嫂子相对,对于敏锐机警的读者诸君和作者自我来说,这种书写则是应当如何面对人生中虚妄“明天”和“希望”的质询和拷问。众所周知,鲁迅进入到新文化运动中去,是源自他人对“希望”之所谓有的劝解;也是源自自己手造的“希望”。但是“用这希望的盾,抗拒那空虚中的暗夜的袭来,虽然盾后面也依然是空虚中的暗夜。”“然而就是如此”,只会在自欺中“陆续地耗尽了我的青春。”由此看来,《明天》中单四嫂子“明天”———“希望”的失却可说是作者自我内心“悲观”和“绝望”的一种传递和表达。或许这就是周作人所说的“《明天》是一篇很阴暗的小说。”“这里并没有本事和模型,只是著者的一个思想借着故事写了出来”。

周作人直觉到了《明天》的“阴暗”,但并未对其“一个思想”进行明晰的言说。若要对其进行应有的阐发,则需要从鲁迅其他小说和杂文中来另辟蹊径。鲁迅曾说,创作《呐喊》时“既然是呐喊,则当然须听将令的了,所以我往往不恤用了曲笔,在《药》的瑜儿的坟上平空添上一个花环,在《明天》里也不叙单四嫂子竟没有做到看见儿子的梦,因为那时的主将是不主张消极的。”但从《明天》来看,浓重的悲凉和绝望弥漫在作品的字里行间,难道这还是“不主张消极”的表现?顺其语意,若是“消极”的话,就是在作品中加入“单四嫂子做到没有看见儿子的梦”。这在读者那里是一种极端的“残酷”,但对于作者而言那也是一种“真正”的真实。但鲁迅在小说结尾的做法,是否真的就是“不主张消极”?其实并非如此。他让“明天”脱去了人类的“希望”的念想和寄托,而纯粹以“自然”的形式向前奔忙———“只有那暗夜为想变成明天,却仍在这寂静里奔波”。此处虽没有叙述“单四嫂子竟没有做到看见儿子的梦”,但其审美意蕴不仅毫不积极,反而“消极”得更为浓郁和沉重,也更为悲观和绝望。“生”“死”毫无关涉的群体,“生者”不必担负“死者”对于“生”的期许和希望,那“生”只不过是自然生物意义上的“生”;“死者”未曾具有为“生者”而“死”的神圣和庄严,那同样也只是自然生物层面的“死”。这样一个的世界,是何等荒凉和严酷的人间?何尝会有“希望”和“明天”?只有“会觉得死尸的沉重,不愿抱持的民族里,先烈的‘死’是后人的‘生’的唯一的灵药,但倘在不再觉得沉重的民族里,却不过是压得一同沦灭的东西”。“生和死”之间哪怕就是一层薄薄的“板壁”,却彼此之间毫不相通,各个只是生物意义上的生或者死。这样的世界和人间,“明天”才会失去其人类“希望”的寓意而成为“暗夜”以自然之道“奔忙”的对象和目标。这样的群体和民族,也只配以自然之道来处置,任其消亡和死灭。或许,这就是《明天》中所表达的“阴暗”“思想”。

《明天》写于1919年10月左右,此时的鲁迅确因时潮的影响,而以积极的姿态融入到了“新文化运动”中,为希望呐喊,为进步鼓呼。就在创作这篇小说之时,他同时在《我们现在怎样做父亲》《生命的路》等文章中为“生命”前进激情宣言。“觉醒的人,此后应将这天性的爱,更加扩张,更加醇化;用无我的爱,自己牺牲于后起新人。”“生命不怕死,在死的面前笑着跳着,跨过了灭亡的人们向前进。”“人类总不会寂寞,因为生命是进步的,是乐天的。”若将其与《明天》等小说对照,可以见到一面是积极,一面是绝望;一面是激进,一面阴冷。两者构成了一种极富意味的“对话性”存在。而这种对话性存在中,却暗藏着作者的生死启悟和存亡寓意,也具有着向读者予以警示和正告的启蒙意义:生命要获得进步,“死者”是为“生者”更好的“生”而“死”,“生者”是肩负着“死者”的“牺牲”而“生”,只有这样,“生命的路是进步的,总是沿着无限的精神的三角形的斜面向上走,什么都阻止他不得。”但如果像《药》《明天》等作品中的世界那样,人与人之间没有共通的价值追求,没有相连的情感心灵,那么他们只会永远是一颗颗没有关联、互不相干的“沙”,一个国家一个民族,也只会永远是“沙聚之邦”。这样的话,“一个人死了,在死者自身和他的眷属是悲惨的事,但在一村一镇的人看起来不算什么;就是一省一国一种……”也不算什么。或许“这是Natur(自然)的话,不是人们的话”,但这却是现实,也是时代社会的进步和发展的必然铁律。

在进化发展的途程中,一村一镇一省一国一种要“进化”,必须是生者和死者的意义关联,是生者和死者的情感相通,只有这种方式,才能摆脱“进化”的自然之道。否则,生,只会是无聊的生;死,也只会是孤寂的死。人世之道与自然之道毫无差异,人与动植物一样,其“生死”不过是自然地生死存亡、生物的代际循环而已。这种“自然之道”运行的世界是一个悲凉荒寒,而又令人恐怖惨绝的世界。小说是具象的世界,叙述者只能用审美的方式予以喻示,鲁迅在《随感录·三十六》中所说的“大恐惧”,可说是对这一荒寒世界所引发体验的恰切注解。“现在许多人有大恐惧;我也有大恐惧。许多人所怕的,是‘中国人’这名目要消灭;我所怕的,是中国人要从‘世界人’中挤出”。

结论

《明天》是《呐喊》中的重要篇章,它有着极为精巧的形式,它的内涵也很是丰厚。它通过单四嫂子失子之痛的叙写,揭露了邻里伦理的虚伪和残忍,在鲁迅的传统批判中有着特有的价值和意义。将它置于鲁迅“国民性”批判视域之中,则可以发现它在“人类的悲欢并不相通”的演绎中,对国民性的冰寒和残忍进行了极致的表现。同时,作品在“生”与“死”毫不关涉的并置中,通过对单四嫂子“粗笨”的叙写给作者和读者以“反讽”的喻示和警醒———那就是“生的无聊”和“死的孤绝”处境中的国人是没有希望的一群,如不警醒,只会在“自然之道”中沦灭。

本站所有文章、数据、图片均来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。

如果侵犯了你的权益请来信告知我们删除。邮箱:dacesmiling@qq.com